Review 28 Years Later: The Bone Temple: Puitis, Indah, dan Menyentuh

Salah satu waralaba yang paling konsisten mengangkat premis tentang zombie 28 Days Later. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2002 silam, film ini tidak hanya merevolusi genre zombie modern, tetapi juga memperkenalkan pendekatan pos-apokaliptik yang lebih realistis, brutal, dan emosional.

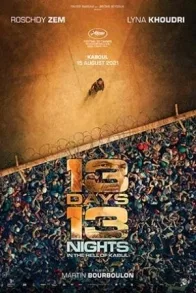

Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut hingga perilisan 28 Years Later pada bulan Juni tahun lalu, yang menandai fase baru dunia yang telah dihancurkan oleh Virus Amarah selama hampir tiga dekade. Namun, cerita belum berhenti di sana. Tanpa banyak jeda, waralaba ini melangkah lebih jauh lagi melalui sekuel terbarunya, 28 Years Later: The Bone Temple yang telah dirilis di Indonesia pada pekan ini.

28 Years Later: The Bone Temple akan mengisahkan Spike (Alfie Williams), seorang pemuda yang mencoba bertahan hidup dan mencari jati diri di dunia tanpa arah. Terjebak dalam kekosongan nilai, Spike bergabung dengan sekte berbahaya bernama “Kuil Tulang”, sebuah kelompok fanatik yang memuja tulang manusia sebagai simbol kekuasaan dan keyakinan.

Sekte tersebut dipimpin oleh Sir Jimmy Crystal (Jack O’Connell), figur karismatik sekaligus kejam yang meyakini bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara menciptakan tatanan baru. Di sisi lain, Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennee) kini terlibat dalam sebuah hubungan baru yang tak terduga. Hubungan tersebut rupanya memicu rangkaian peristiwa berbahaya yang berpotensi mengubah arah peradaban manusia. Pertemuan para karakter tadi perlahan membuka konflik besar yang akan menentukan nasib umat manusia di masa depan.

Sejatinya, film ini memiliki sebuah pesan menarik, bahwa kematian, sebagaimana sudah ditetapkan sejak film pertama, bukanlah sumber kehancuran. Film ini juga memandang kematian sebagai konsep yang sepatutnya dirayakan, alih-alih ditakuti. Para mayat hidup di sini juga digambarkan tak mampu menyakiti, karena justru mereka yang hidup-lah, beserta "kejahatan" dari emosi negatif manusia-lah yang menjadi sumber pelakunya.

28 Years Later: The Bone Temple juga menunjukkan bahwa infeksi dari "virus amarah" lambat laun akan menuntun umat manusia kembali ke sisi liar mereka. Di zaman yang dipenuhi amarah seperti sekarang ini, baik berupa pertikaian dunia nyata maupun keributan media sosial, film ini sanggup membawa relevansi yang tinggi. Sejatinya bukan hanya amarah, tapi segala bentuk emosi dan perilaku negatif bakal menggiring kita menuju kehancuran serupa.

28 Years Later juga bisa dibilang sebagai kisah coming-of-age berkedok film zombie, dan Nia DaCosta sebagai sutradara mampu memastikan presentasinya tidak kekurangan gaya. Deretan musik garapan Hildur Guðnadóttir mengiringi aksi karakternya, sementara sinematografi arahan Sean Bobbit membuat rentetan pertumpahan darahnya bukan sekadar mengumbar kekerasan murahan.

Secara keseluruhan, tema survival jelas bukan lagi menjadi opsi utama yang ditampilkan film ini, karena Nia DaCosta rupanya lebih memilih sentuhan humanis sehingga membawa naskahnya menjadi jauh lebih suram dan memiliki kedalaman yang tidak kita temui pada seri sebelumnya. Akan tetapi, 28 Years Later: The Bone Temple masih tetap terasa puitis, indah, bahkan menyentuh, namun dengan caranya sendiri yang tetap mengandung kesan "sakit" di dalamnya.